複合機(コピー機)リースの仕組みとは?分かりやすく解説

複合機の導入方法には購入とリースの選択肢がありますが、リース契約は初期費用の負担が少なく、定期的に最新機種へ切り替えられる点が魅力です。

一方で、中途解約が困難で所有権が自社にないなどのデメリットも存在するため、自社の利用状況や運用期間をしっかり検討したうえで、導入方法を決定する必要があります。

本記事は、複合機・コピー機の専門店「事務機器ねっと」(運営:株式会社庚伸)のノウハウをもとに、複合機を導入する際のリース契約のメリット・デメリットや、リース契約が最適な企業の条件について詳しく解説します。

複合機はリース契約がおすすめ

複合機の導入を検討している企業には、リース契約での導入がおすすめです。購入と比べて初期費用を抑えられるだけでなく、数年ごとに最新の機種へ切り替えられる点が大きなメリット。

複合機は業務に欠かせない機器でありながら、導入時のコスト負担が大きいのが課題です。リース契約なら毎月一定額の支払いで済むため、多額の資金を用意する必要がなく、キャッシュフローを安定させながら導入できます。

ただし、リース契約には中途解約が難しい点や、所有権がリース会社にある点、長期利用時には購入より総コストが高くなる点などのデメリットもあります。そのため、自社の利用頻度や運用期間、予算計画に合わせて検討することが大切です。

【関連記事】複合機・コピー機のリース契約の仕組みとは?料金相場もチェック

複合機(コピー機)リース契約のからくり

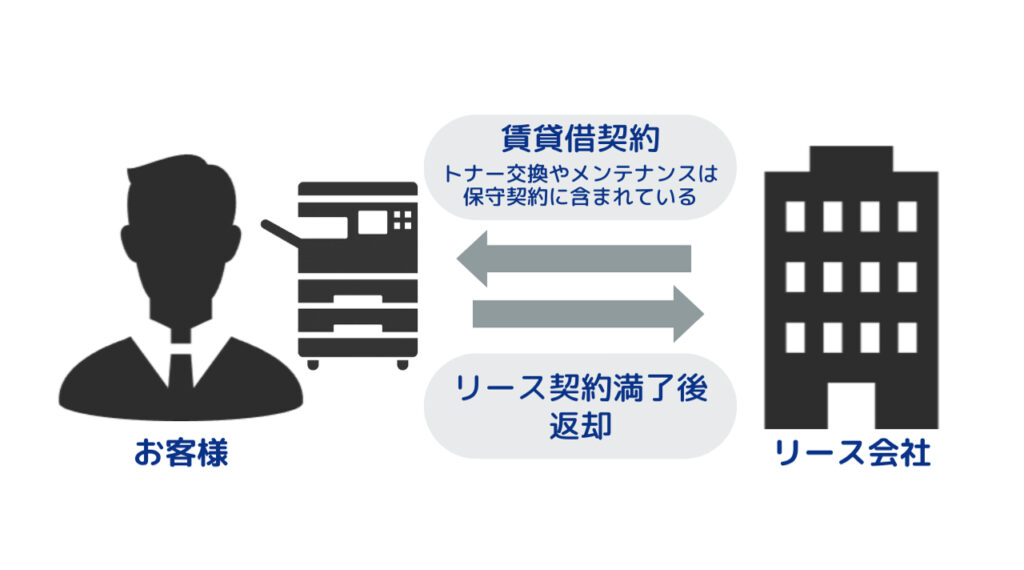

リース契約のからくりをご紹介します。リース契約(ファイナンスリース)とは、ユーザー(企業)が選択した機械設備などをリース会社が購入し、そのユーザーに対して「賃貸」する取引のことを言います。物件代金や諸費用の概ね全額をリース料として支払うフルペイアウトで、ノンキャンセラブル(中途解約不可)の賃貸借契約を指します。

物品の所有権はリース会社にありますが、企業は自社で購入した場合とほぼ同様にして物品を使用できるため、日本を含め世界中で設備投資の手段として広く普及しています。主に料金面や、会計上資産ではなく経費扱いできるといった理由もあり、コピー機もリースで導入することは企業としては一般的となっています。所有権はお客様には無く、保守契約を結んでいないとメンテナンスができないため加入が必須です。現金買取りや割賦・ローンといった「購入」と比較すると高額になりますが、トナー交換や部品交換代、メンテナンスや修理代は全て保守契約に含まれているので安心して利用できます。このようなからくりでリース契約は結ばれているのです。リース契約は、お客様にとっても最適にコピー機を使用していただけるからくりとなっています。

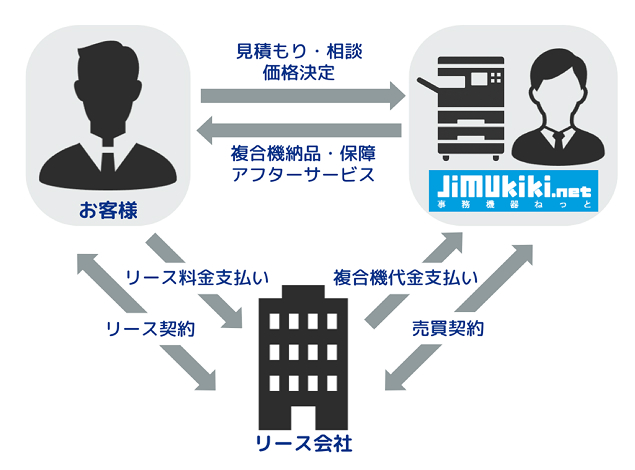

お客様と当社とリース会社の相関図

リースした複合機(コピー機)の所有権は?

前述したリース契約のからくりを元に、リースしたコピー機の所有権をご紹介します。コピー機を資産として見た際に、リース契約と購入とでは、最終的にコピー機が誰の資産になるかという点が大きな違いです。コピー機を購入した場合、購入者に所有権があります。しかしリース契約の場合は所有権がリース会社にあるのです。リース会社はコピー機の利用をサービスの一環として提供しているため、契約期間満了後、コピー機はリース会社に返却しなければなりません。そして、ここで注意点が1つ。原則契約した年数でリースを組んでしまうと中途解約ができません。この中途解約については、リース会計基準で定められております。リース契約ではリース会社がお客様に代わって商品を購入するため厳しい規定があるのです。

しかし、「リース期間中だけど新しい機種にしたい」「諸事情によりどうしても解約しなければならない」といった場合もあると思います。そのような場合は、残存期間の料金を支払うことで解約できる場合があります。そして、残存期間の料金に新しいコピー機のリース料金を組み込むことによって、結果的にお得に最新のコピー機を利用できる可能性もあるのです。

複合機をリース契約するメリット

複合機をリース契約で導入することには、企業運営において多くのメリットがあります。購入と比較した場合、資金面での負担軽減はもちろん、機器の管理や運用面においても大きな違いがあります。

ここでは、複合機をリース契約で導入する具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

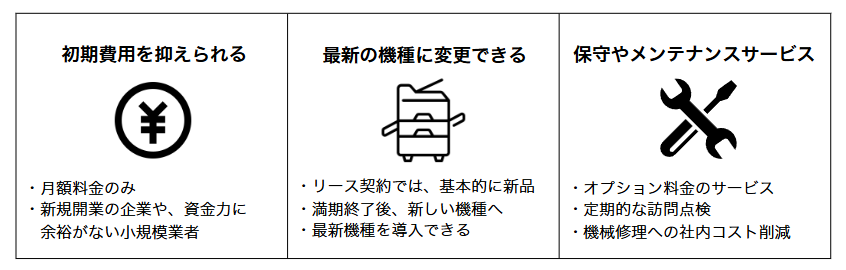

初期費用を抑えられる

複合機をリース契約で導入すれば、購入時のように多額の初期費用を用意する必要がありません。一般的に複合機を購入する場合、数十万円から高額な場合は100万円以上かかることがありますが、リース契約は毎月一定額を支払う仕組みのため、資金負担を分散でき、キャッシュフローを圧迫せずに導入が可能です。

特に、新規開業の企業や資金に余裕のない小規模事業者にとって、初期費用を抑えて複合機を導入できるリース契約は経営面で大きなメリットとなります。

数年ごとに最新の機種に変更できる

複合機のリース契約では、基本的に新品を対象に契約を結びます。そして、契約期間の満了後には、最新機能を備えた機種へ新しくリース契約をする場合がほとんどです。。

複合機は数年で機能や性能が向上しますが、購入した場合は再び高額な費用をかけて最新機種を導入しなおす必要があります。

一方、リース契約なら一定期間ごとに最新機種を導入できるため、機器の老朽化を心配する必要もありません。最新の複合機を継続して使用すると業務効率も高まり、常に最適なオフィス環境を維持できます。定期的な機器更新を考えるなら、リース契約が最も効率的な方法です。

保守やメンテナンスを受けられる

複合機のリース契約では、メンテナンス契約を結ぶことで定期的な保守やメンテナンスを受けられます。複合機を利用し続けるには、専門的な定期点検やトラブル対応が欠かせません。メンテナンス契約 には、専門の技術者による消耗品の交換や不具合の修理対応が含まれます。

また、定期的な訪問点検が行われることで、機器の寿命も延び、故障による業務停止リスクを最小限に抑えられます。そのため、機器の管理にかかる社内の人的コストや手間も削減が可能です。安心して複合機を運用したい企業 は、メンテナンス契約の締結を検討しましょう。

面倒な手続き、税金が発生しない

毎月の料金は、法律上全額経費で処理が可能であり、所有権がリース会社にあるため、減価償却の手続きや固定資産税の支払いなどが発生しません。

毎月の料金は、法律上全額経費で処理が可能であり、所有権がリース会社にあるため、減価償却の手続きや固定資産税の支払いなどが発生しません。

コピー機の場合、10万円未満の場合は消耗品費となり、コピー機購入の全額を必要経費とすることができます。しかし、購入金額が10万円以上の場合は、工具器具備品となり固定資産になります。この場合、購入金額を全額経費とすることができません。

ここで減価償却と法定耐用年数が関わってきます。簡単に説明すると、100万でコピー機を購入した際、100万では経費処理はできません。コピー機の法定対応年数が5年のため、その5年という期間でちょっとずつ償却していきましょう…! という仕組みになっています。

※固定資産税と減価償却・法定耐用年数の関係についてはこちらの記事をご覧ください。:コピー機リース期間は法定耐用年数と減価償却で決まる?

リース契約の場合、固定資産税はリース会社が対応します。そのため、リース契約は支払った金額と同額の経費処理が可能という利点があります。

コピー機は電化製品のため、徐々に劣化していきます。では実際に、いつまで使い続けられるのでしょうか。本記事では、コピー機の導入を考えているユーザーに向けて、耐用年数や減価償却の方法、少額減価償却資産の特例について解説します。...

廃棄処分時もリース会社が対応してくれる

一括購入の場合は、不要になった時の廃棄処分費用も自己負担ですが、リースだと所有者はリース会社なので、期間満了のときに、撤去するのはリース会社負担となります。

一括購入の場合は、不要になった時の廃棄処分費用も自己負担ですが、リースだと所有者はリース会社なので、期間満了のときに、撤去するのはリース会社負担となります。

そのため、コピー機の販売店は信頼できる会社を選定しましょう。

例えば、5年リースで契約しリース契約が1年経過する前に販売店が倒産してしまった場合、コピー機は修理やメンテナンス等のサービスを受けられなくなります。

修理やメンテナンスが受けられない壊れたコピー機は、残りのリース料金を一括返済することで解約が可能です。また、コピー機を廃棄する場合も、本来であれば販売店が回収まで対応しますが、ユーザーの実費で処理しなければいけません。

販売店との関わりは、購入時だけではありません。購入した後のアフターサポートまで目を向けて長く付き合うことが見込める販売店を選びましょう。

リース契約もメリットだけではございません。「途中で解約できない」、「審査が必要」、「基本は中古のコピー機・複合機には適用できない(一部例外もございます。)」、「料金とは別に保守料金がかかる」などリース契約にもデメリットはございます。しかし、デメリットはあれど、一括で購入するメリットよりも、リース契約の方が多くのメリットを含んでいるのです。特に補償や税金など、購入後にもサポートがあり、リース契約は結果として購入者様がお得になることが多く、事務機器ねっとはオススメしております。

複合機をリース契約するデメリット

複合機の導入にあたり、多くの企業がメリットの多さからリース契約を選択しています。しかし、リース契約にも注意すべきデメリットがあります。

ここでは、複合機をリース契約するデメリットを紹介します。

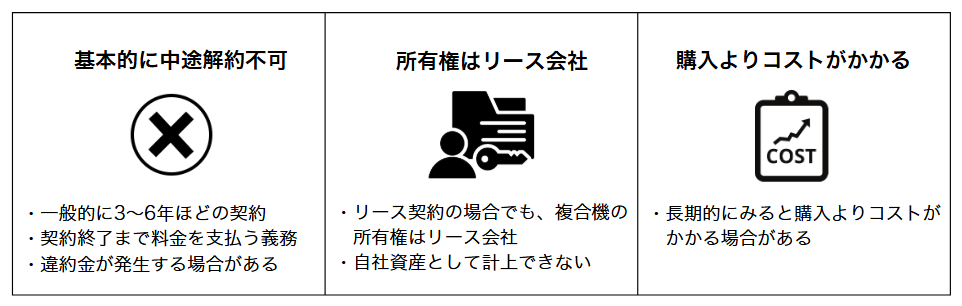

基本的に中途解約はできない

複合機のリース契約では、原則として契約期間内での中途解約が認められていません。契約期間は一般的に3〜6年ほど設定されているため、基本的に長期使用を前提として導入する必要があります。

業務内容の変化や事業規模の縮小などにより、複合機が不要になった場合でも、契約終了までリース料金を支払う義務が生じます。ただし、どうしても解約が必要な状況では、残り期間のリース料金や違約金を支払うことで解約可能なケースもあります。

企業にとっては大きな経済的負担になるため、契約前に将来の業務計画を十分に検討した上で決定しましょう。

【関連記事】複合機・コピー機のリース契約は途中解約できるか│対処法や違約金も

複合機の所有権はリース会社にある

複合機をリース契約で導入した場合、所有権はあくまでもリース会社に帰属します。契約中は自社で使用可能ですが、企業側が自由に機器を売却したり処分したりする権限はありません。

また、自社資産として会計上は計上できないため、資産計上を目的とした導入の場合にリース契約は適切ではありません。そのため、将来的な運用方針や資産としての管理方法を考慮したうえで、所有権の有無を明確に確認する必要があります。

一括購入するよりも総コストが高い

複合機のリース契約は、購入と比較してトータルの費用が高くなる傾向があります。リース料金にはリース会社の利益や管理手数料などが含まれており、結果として購入費用を超える場合が多くなるからです。

複合機を一括購入すれば、機器代金のみの支払いで済みますが、リース契約では、長期的に見て購入金額を上回る金額を支払うことになるのです。

しかし、リース契約には初期費用が不要な点に加えて、最新機種への定期的な入れ替えや利便性の高いメンテナンスといった、費用面以外のメリットもあります。企業にとって有益かどうか総合的に判断して、導入するかを決めましょう。

【関連記事】複合機のリース料率はどれくらい?相場と計算方法をチェック

複合機(コピー機)のリース年数によるメリット/デメリット

3年〜4年半の短期契約

メリット

- 常にほぼ最新のコピー機を利用できる。

- 故障や経年劣化のリスクが低い。

デメリット

- 月々のリースが高額になる。

5年半〜7年の長期契約

メリット

- 分割回数が多くなり月額リース料金が安い。

- 料金が安いため高品質コピー機の導入が可能。

デメリット

- 契約期間中にコピー機の入れ替えを行う場合、残債が多くなってしまう。

- 期間中に耐用年数を超えてしまい、故障しやすい。

コピー機の法定耐用年数の5年を過ぎてしまうと故障を繰り返すようになる可能性が高まり、オフィスの生産性が落ちてしまうかもしれません。短期契約・長期契約にはメリット・デメリットがあるため、契約期間はオフィスの状況に合わせて設定し、これらの注意点をまとめてから契約を行ってください。

複合機(コピー機)のリース料率・価格の相場を比較!

何年も使用していく複合機のため、コストが気になる、リース価格ってどのように決められているのか、という興味や疑問は当たり前に出てきます。リース料率や価格の相場の相場は、こちらの記事にて解説しております。どのようにしてリース料率が決まっているのか詳しくご紹介させていただきます。

PCやセキュリティソフトなど、ものを購入する際は、購入者のプラスになる情報を収集すると思います。大抵インターネットで検索すると、様々な会社がお得な情報を提供しているわけですが、やはり一番に目が止まってしまう言葉は「安い」「リーズナブル」「低コスト」だと思います。 複合機購入の場合も同じく、そのお得...

複合機(コピー機)の印刷枚数によりリース料金が変わる!(5年の場合)

| 枚/分 | 20枚機 | 30枚機 | 40枚機 | 50枚機 |

| リース相場 | 11,000円 | 17,000円 | 20,000円 | 22,000円 |

一番金額が低いものでも10,000円を超えています。月額4,000円で販売している会社もありますが、モノクロのみや1分間に印刷可能な枚数が少なかったり、中古やリファビッシュ商品、レンタル商品の可能性もあります。それぞれのコピー機に合わせたリース価格になっており、価格が安くてもご希望の商品とは違う場合があるのです。

この表からも分かる通り、購入者様が欲している機能があるコピー機の相場は10,000~20,000円となっております。事務機器ねっとの商品の中で最安値は5,600円からであり、この商品はカラー・モノクロ、ネットワーク機能など、他と比べても遜色ないコピー機です。業界の相場よりも、かなり安く提案・提供が可能となっております。

複合機(コピー機)のリース審査基準も一度見直しましょう。(与信審査)

① 業績情報

② 財務情報

③ 評点

与信審査に影響する条件

経営年数と滞納歴

しかし、起業したばかりという方は、会社としての「信用」のある情報が薄い状況です。そのような状況の際は、経営者や社長の個人の金銭状況を確認します。

今まで使用してきたクレジットカードの滞納履歴や、ローンの返済の滞納など、金銭面でルーズになりがちな部分があった方は、その後の未納金の対応時間により信用情報に傷がついてしまいますので、要注意ということになります。

与信審査を申し込んだリース会社と資本関係がないとしても、今までの金銭状況は共有されており、滞納した記録というのは最低でも5年程度経過していないと消されません。

年齢

それは代表取締役が若すぎる場合と高齢な場合です。代表取締役の年齢が70歳以上もしくは、リース契約満了時に70歳を超える場合は連帯保証人を要求される場合もございます。これは、一般的な寿命を考えた上で、リース満期まで支払いを続ける能力があるかどうかを慎重に審査するためです。

また、20代前半など年齢が若い場合も、与信審査を警戒される要素になり連帯保証人が必要になります。

ただし、大企業の子会社であったり、親族が同業他社を経営しており独立した場合などは、リース会社によって連帯保証人が不要となる場合もあります。

業種

逆に開業する数も多く、廃業してしまう数も多い業種は審査が通らない場合もあります。個人事業主は、リース契約で不利と言われていますが、国家資格が必要な弁護士や司法書士、行政書士などは信用度が上がるためリース契約を結びやすいのです。

与信審査が通りやすくなるポイント

事業年数や経営状況を審査の項目として見られるため、個人事業主がリース契約を結ぶのは至難の業です。企業してから3年以上続いているというのが目安となっているとも聞きますが、個人事業主がリース契約できないということではありません。

事業年数が短かったり、資金調達で借り入れがあった場合でも与信審査が通りやすくなるポイントをご紹介します。

複数のリース会社に申し込む

複数のリース会社の与信審査が通ってしまった場合でも、必ずしも契約する必要はありません。審査が通ればお客様がリース会社と契約するか否かを選択することができます。

まずは審査に通ることを重要視して、資料を揃えましょう。

会社に関する資料を十分に用意しておく

与信審査には、固定電話番号や登記簿が必要になります。これらは会社が本当に存在しているかをハッキリさせるために必要な情報です。他にも、開業届や賃貸契約書・公共料金の引き落とし書類などです。

最終手段として、リースを諦めて購入したりレンタルをしたりといくつか方法があるうちの一つに、代表取締役を変えるという方法もあります。この場合は、代表取締役の金銭状況が相当良くない場合ですね。

個人事業主である場合、代表取締役がお客様ご本人という場合がほとんどですので、この方法はかなり無理がありますね。

与信審査に必要な情報

リース契約申込書に必要な情報を記入していただきます。

法人

⚫︎所在地

⚫︎電話番号

⚫︎代表者(役職・氏名)

法人の与信審査に必要な情報は、上記のみです。Webでも作成が可能なため、申し込みがしやすくなっております。

法人(設立浅い:2年以内)

⚫︎所在地

⚫︎電話番号

⚫︎会社名(屋号)

⚫︎代表者(役職・氏名)

⚫︎営業内容(具体的に記入してください。)

⚫︎設立年月

⚫︎代表者(役職・氏名)

⚫︎営業内容(具体的に記入してください。)

⚫︎設立年月氏名(ご本人が自署してください。)

⚫︎個人印

⚫︎生年月日

⚫︎性別住居(持家(自己)・持家(家族)・賃貸他)

設立が2年未満の法人が、リース契約を結ぶとなると、連帯保証人予定者が必要になります。Webでの入力も可能ですが、連帯保証人予定者の個人情報も記載する欄があるので、基本的に紙での提出となります。

個人(個人事業主)

⚫︎所在地

⚫︎電話番号

⚫︎会社名(屋号)

⚫︎代表者(役職・氏名:個人事業主の方はご本人が自署してください。)

⚫︎個人印

⚫︎代表者自宅住所

⚫︎生年月日

⚫︎性別

⚫︎住居(持家(自己)・持家(家族)・賃貸他)

個人(個人事業主)のお客様がリース契約を結ぶ場合は、個人情報の記入が必須となるので、Webでの入力はできません。用紙、FAXやメールでの申込書提出が必須となります。

リース契約申込書は、当社が貴社に対して「リース契約申し込みにあたっての注意事項」ならびに「個人情報の取扱(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項」の内容に同意のうえ、リース契約を申し込みます。

設立が浅い法人がリース契約するために、必要な連帯保証人予定者の情報はも、上記と同じく、「リース契約申し込みにあたっての注意事項」ならびに「個人情報の取扱(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項」の内容に同意していただきます。

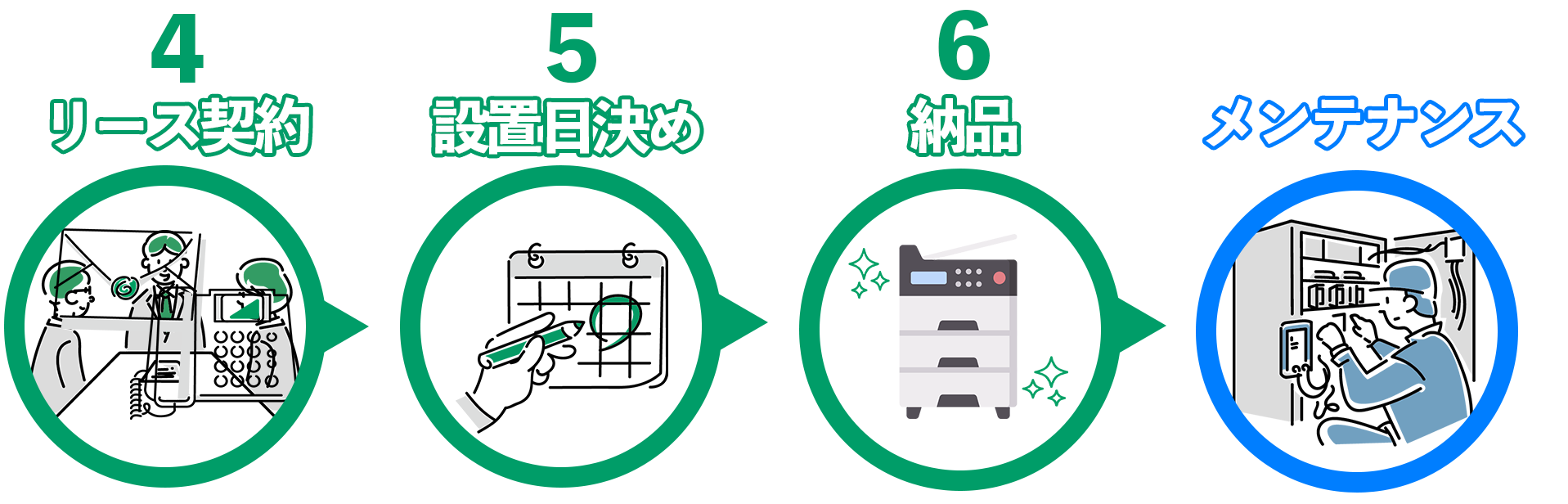

複合機(コピー機)リース契約の流れをご紹介、事務機器ねっとがサポート!

① コピー機の選択・リースのシミュレーション

② リースのお申し込み・ご契約・リース審査

与信審査の申し込み後、審査が承認されると契約が結ばれます。ここまでの流れで貸借対照表や損益計算表などの書類が必要になります。このようなお申し込みに必要な書類の準備や書き方のご案内、提出、分からないことがございましたら、事務機器ねっとがサポートいたします。

③ コピー機導入

④ リース料金お支払いスタート

⑤ 契約満了・更新

そして多くの方がお選びになる選択肢としては、新しいモデルのコピー機のご利用です。リースが満了した頃には今まで使用してきたコピー機よりも遥かに優れたコピー機が発売されているため、お客様がお求めになる機能が搭載されており、業務の生産性の向上に繋がる新規リース契約をされる方が多いのです。

導入までの流れ

これを踏まえて、お問い合わせから導入までの流れをご紹介します。

複合機(コピー機)の再リースはコストが安い!でも良いことだけではない…?

再リースとは

再リースとは、リース契約をしているコピー機がリース契約満了した際に、再契約することを言います。再リースにはメリットもありますが、注意点もあります。下記のまとめをよくご覧になってからご検討ください。

メリット

再リースのメリットは「コストが安い」ことです。再リースの料金は、リース契約の際の1〜2ヶ月分の料金で年間契約が可能になります。リース会社の利益は大丈夫? と思われるかもしれませんが、今まで支払い続けてきたリース料金でカバーできるため、追加で料金を請求されることはありません。基本的に再リースは1年ごとの更新です。引き続き使用中の機種を使い続けたいという方は1年ごとに更新ができるため、繰り返し安い価格でコピー機を使用し続けることが可能です。

デメリット

再リースのデメリットは「最新機能や保守の対応はない」ということです。リース契約をして5年ほど使用してきたコピー機を引き続き使用していくため新しい機能はもちろん搭載されていません。日々進化していくコピー機の最新機能を使用できないため、業務効率は上がらないでしょう。

また、5年以上経過したコピー機はモデルが古くなっております。そのような古い機種は故障や不具合の際に交換パーツの入手が困難になるというケースもあるのです。そして先ほどご紹介した「動産総合保険」が付保されません。従って、火災・爆発・破裂・煙害・風水害・盗難などが起きても補償は受けられないのです。再リースの保守費用はリース時と同じ場合が多いのですが、生産がストップしてしまうレベルの古い機種の場合、保守契約もできないことがありますので、気をつけましょう。

再リースはオフィスのコストの大幅な削減に繋がります。しかし、リース期間の5年間で機能性や故障、メンテナンスの頻度などにデメリットを感じるかもしれません。再リースする際は、料金やオフィスの状況を考えて検討をすると良いでしょう。

複合機のリース契約では、所有権がリース会社になり、契約満了後はリース会社へ返却か再契約するようになります。本記事では、リース契約満了後の対応「再リース、買取、入れ替え」について、メリットとデメリット、契約満了後の注意点を解説します。...

事務機器ねっとが対応している複合機(コピー機)のリース契約年数は何年?

対応リース契約期間はリース会社によって違ってきます。5年でなければいけないというリース会社や、3年・4年でも問題ないというリース会社もあるため、コピー機導入の際は営業担当者の提案を聞き、ご相談のうえ決められると良いでしょう。

事務機器ねっとのリース提携会社

株式会社クレディセゾン

株式会社ビジネスパートナー

シャープファイナンス株式会社

三井住友ファイナンス&リース株式会社

三菱HCビジネスリース株式会社

リコーリース株式会社

企業名に馴染みがあるリース会社様8社と協力し提携していることも、事務機器ねっとを信頼できる要素の一つです。この8社の企業は、前述でご説明した動産総合保険の補償の対象となります。そのため、お客様は事務機器ねっとを安心して利用し、リース契約を結ぶことが可能になります。

広く認知されている企業ですので安心安全はばっちりです。また、リース期間中は保守もあります。事務機器ねっとでは訪問できる地域に赴いて修理や点検をします。また、リース契約は途中での解約ができないことがほとんどですので、契約を結ぶ業者選びはとても大切になってきます。

リース以外の複合機(コピー機)導入方法

購入・買取り(新品・中古)

中古の場合は、比較的短期(2~3年)での使用で支払い総額を抑えたい企業様向けです。コピー機の耐用年数は一般的に5年ほどとされており、ある程度期間を経た中古コピー機の故障リスクが比較的高くなるのは確かと言えます。また、中古車を購入する場合に走行距離を気にするのと同じく、プリンターには耐久性があり、60万枚が目安と言われています。中古コピー機を購入する場合、使用年数と共にカウンター枚数も確認が必要です。購入を選択された企業様の理由は、「資産として計上できる上、自社の物だから好きなように扱える」「自己管理できるから」など管理の自由さがポイントとなりました。また、コスト面では「買う方が安上がりだと思ったから」「高くない複合機だったので」「家庭用のプリンターで十分だったから」などの理由が出ました。

メリット

- 中古の場合、本体価格がかなり安い

- 導入時の審査が必要ない

- 保守契約の加入は任意(ではあるが、中古の場合はその分故障しやすいので加入をオススメします)

- 廃棄・売却・譲渡は自由にできる

デメリット

- 本体費用は勿論、搬入費など初期費用がかかる

- 品物が中古であることからどうしても故障の可能性が高くなるため、保守契約費用が比較的高額

- 保守契約に未加入の場合、トナー代や部品交換代、いざ故障した時に費用がかかる

- 資産勘定されるため、減価償却や固定資産税が発生する

レンタル(中古のみ)

数日〜数カ月での比較的短期(セミナー・展示会・インターン・建設現場など)で使用される場合に利用されます。

メリット

- 数カ月から数年程度の短期契約が一般的であり、業者によっては数日からの利用も可能

- 機器が不要になれば契約途中の解約も可能

- 導入時の審査が必要ない

デメリット

- 初期費用がかかる場合がある

- レンタル料金とは別に基本料金や保守の中のカウンター料金がかかる

- 製品は中古品で選べない

リース契約を選ぶべきケースとは?

複合機を導入する際には、利用期間や使用状況などを考えたうえで契約方法を決める必要があります。使用予定期間が3年以上と長期間にわたり、使用頻度も高い場合にはリース契約が最適です。購入の場合、初期費用の負担が大きく、長期的な利用によって故障やトラブルへの対応コストも増加します。

一方、リース契約なら毎月一定額の支払いで導入でき、導入時の費用負担を軽減できます。さらに、定期的に最新機種への入れ替えも可能なため、常に性能の高い複合機を利用できるのです。中古機器ではなく最新機種を希望し、コスト管理や長期的な利用をする企業にとって、リース契約は最もメリットが大きくなります。

経理担当者のみなさま必見!リース契約の勘定科目について解説!

複合機の賃貸借契約で経理上の仕組みをご紹介します。

複合機は1つの資産です。その資産を購入・リース契約をする場合、勘定科目の「資産」に分類されます。

勘定科目とは、有形・無形の物品など取引の内容を分かりやすく分類するために使用される簿記の分類項目の総称です。勘定科目は、社内報告や分析のための管理会計で使われるものなので、取引内容に応じてある程度自由に表示科目を決めることができます。

例えば、勘定科目の「資産」という項目は貸借対照表(※1)の区分で使用される「流動資産」と「固定資産」「繰延資産」に分けられます。そこから、「流動資産」は、「現金」「普通預金」「当座預金」に分類されます。

例えば、勘定科目の「資産」という項目は貸借対照表(※1)の区分で使用される「流動資産」と「固定資産」「繰延資産」に分けられます。そこから、「流動資産」は、「現金」「普通預金」「当座預金」に分類されます。

簿記上の取引では、全ての勘定科目が「借方」と「貸方」に分けられます。勘定科目を2つ以上組み合わせて伝票の左右に「借方」「貸方」を表記し、数字に意味を持たせたものを仕訳といいます。仕訳は下記に記載してあるリース契約の場合の勘定科目でも登場し、資産の増減を表すために重要なのです。(※2)

※1:ある時点に置いて、企業の資産状況を示す書類のこと。

※2:1つの取引で、借方と貸方に分けられます。伝票の左側に記載するものが「借方」で右側に記載するものが「貸方」です。借方と貸方の合計金額は必ず一致します。

購入した場合の勘定科目

コピー機を購入した場合、勘定科目はどのように分類されるのでしょうか。

実は、コピー機の価格によって購入時の勘定科目は異なります。

コピー機の取引価格が10万円未満であれば、勘定科目は「消耗品費(販売管理費勘定)」となり、コピー機購入費用の全額を必要経費として一括計上(※3)することができます。

対して、取引価格が10万円以上の場合、勘定科目は「工具器具備品勘定科目」となり、固定資産に当てはまります。固定資産に該当した場合、購入金額を全額経費として計上することはできません。コピー機に定められた耐用年数の5年で減価償却する必要があります。

※3:会計業務としての計上は、「帳簿に記入して決算書に反映させること」という意味に該当します。 売上や費用にかかる数字をひとつずつ何に使われたのか明らかにしていき、予算全体を含め、企業全体の金額を計算することを指しています。

リース契約の場合の勘定科目

コピー機をリース契約した場合、勘定科目は「リース料」となります。

リース契約にはファイナンスリースとオペレーティングリースがありますが、上記の「リース契約のからくり」でも紹介している通り、コピー機のリース契約はファイナンスリースです。そして、ファイナンスリースは所有権移転ファイナンスリースと所有権移転外ファイナンスリースに分けられます。

・所有権移転ファイナンスリース:リース契約が終了した後は、リース資産をもらうことができます。

・所有権移転外ファイナンスリース:リース契約が終了した後は、リース資産をリース会社に返却しなければいけません。

コピー機のリース契約は、所有権移転外ファイナンスリースに該当することが分かります。

契約終了後に資産をリース会社に返却しなければならない所有権移転外ファイナンスリースは、取得時に「リース資産」、支払い時に「リース債務」を計上します。

仕訳の書き方としてはこのようになります。

取得時の仕訳:リース資産〇〇〇万円/リース債務〇〇〇万円

所有権移転外ファイナンスリースはリース契約満了後、リース資産をリース会社に返却します。レンタルとは異なるため残存価額を考慮せずゼロとして減価償却をします。その際に発動される法律「リース資産定額法」により、リースの総額を契約しているリース期間で割り(月単位)、減価償却費額を算出するのです。

レンタルした場合の勘定科目

レンタルでコピー機を契約した場合、契約形態はオペレーティングリースに該当します。

オペレーティングリースとは、リース期間満了時の価値(残存価値)に着目し、リース資産から残存価値を差し引いた部分のみリース料金として支払う取引です。

リース契約をしている契約主が中小企業のとき、下記に当てはまるリース契約は「消耗品費」として会計処理できる場合があります。

・リース契約の期間が1年以内

・1件のリース総額が300万円以下

以上が、コピー機のリース契約時に必要な、基礎的な会計処理になります。正しい勘定科目と仕訳を、経理担当者様は知っておくとコピー機の導入の際に便利でしょう。

まとめ

複合機をリース契約で導入すると、初期費用の負担を抑えられ、最新機種への定期的な更新も可能なため、多くのメリットがあります。

しかし、中途解約の難しさや所有権がリース会社側にある点、長期間利用すると購入よりも総コストが高くなることなど、デメリットも無視できません。そのため、企業規模や利用頻度、予算状況を具体的に確認したうえで、自社に適した導入方法であるかを慎重に判断する必要があります。特に、導入期間が長期かつ印刷頻度の高い企業にとっては、費用対効果の高い選択肢です。

本記事は、複合機・コピー機の専門店「事務機器ねっと」(運営:株式会社庚伸)のノウハウをもとに提供しています。

複合機の選定・導入に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

株式会社庚伸 『事務機器ねっと』 オフィスサポートディビジョン

フィールドエンジニアグループ |

シニアマネージャー

大塚 義美

複合機メンテナンス許可認定

FUJIFILM/Canon/SHARP/EPSON

経歴

複合機のメンテナンスエンジニアとして業界歴26年以上のキャリアから、フィールドエンジニアグループのマネージャーとして事業部を統括。凡そ4万5,000回以上の複合機メンテナンス実績があり、コピー機やプリンターを隅々まで熟知。お客様が抱えられている課題やお悩みに対して真摯に向き合ってサポートすることがモットー。これまでに培った多くの知見と経験を活かした有益な情報を発信いたしますので、少しでもお役立ていただけると幸いです。

事務機器ねっとでは大切にしていることがございます。 それは、当社の企業理念に掲げた精神に則った、皆様から信頼される誠実な企業であり続けること。 企業理念 我々は集団成功することを本分とし ありがとうの感謝の心 おかげさまの謙虚な心 相手の立場に立った思いやりの心 損得づくではない奉仕の心を持ち続け...

PCやセキュリティソフトなど、ものを購入する際は、購入者のプラスになる情報を収集すると思います。大抵インターネットで検索すると、様々な会社がお得な情報を提供しているわけですが、やはり一番に目が止まってしまう言葉は「安い」「リーズナブル」「低コスト」だと思います。 複合機購入の場合も同じく、そのお得...

複合機を導入する際、購入・リース契約・レンタル契約といった選択肢があります。リース契約とレンタル契約は、実際に購入するわけではなく、リース会社やレンタル会社が所有するコピー機の利用料金を支払っています。 どちらも同じ借り物の契約。では、リース契約とレンタル契約はどちらの方がお得な契約なのでしょうか...

毎日業務で利用している複合機、あなたの会社では何年使用していますか? 複合機の使用年数なんて数えたことない…そんな方が多いかとは思いますが、気付けばもう5年近く経っているようであれば、こちらの記事は必読です。 複合機は精密機器ですので、永久に使用し続けることはできません。複合機は長期間使用し続ける...

あなたは、欲しい商品ではないのに強引な営業をされたり、愛想の悪い対応をされて不愉快なことがあったり、売り手の商品知識が不足していて不安になったなど、何かの商品を購入する上で「なんだか嫌な思い出があったなぁ」と感じた経験はありませんか? そのような経験は複合機を購入する際にも感じた方がいらっし...

事務機器ねっとは「コピー機・プリンターリース価格満足度 第1位」と「コピー機・プリンター販売サイト導入後のサポート満足度 第1位」の二冠を獲得しました。

事務機器ねっとは「コピー機・プリンターリース価格満足度 第1位」と「コピー機・プリンター販売サイト導入後のサポート満足度 第1位」の二冠を獲得しました。 第37号‐24020002

第37号‐24020002 (適用範囲:HCグループ)

(適用範囲:HCグループ) 人数無制限・定額制の勤怠管理システム

人数無制限・定額制の勤怠管理システム